La formation des diamants est un processus fascinant qui commence dans les profondeurs de la Terre et se termine par l'éclat de ces gemmes précieuses. Etymologiquement, le terme provient du mot “adamas”, qui signifie indomptable. Pline l’Ancien serait le 1er à l’avoir qualifié comme tel, en lien avec sa dureté.

Formation

Le diamant est composé de carbone pur cristallisé, et prend naissance dans le manteau terrestre, entre 150 et 700 km de profondeur.

En effet, deux conditions, présentes dans le manteau terrestre, sont nécessaires à la naissance d’un diamant: une forte pression (environ 50kbars) et une forte température (entre 900 et 1400°C), qui permettent de rapprocher les atomes de carbone.

Si la profondeur est nécessaire au développement du diamant, pourquoi peut-on en trouver à la surface de la terre ?

Deux phénomènes permettent aux diamants de rejoindre la surface de la terre.

Les gisements primaires en roche: les pipes de kimberlite ou lamproïte

Les diamants s’accumulent sous les croûtes continentales anciennes et profondes. Ils sont transportés à la surface de la Terre par des éruptions volcaniques violentes qui forment des cheminées (ou pipes) de kimberlite et de lamproïte. Ces cheminées sont des conduits cylindriques remplis de magma provenant du manteau. Lorsque ce magma atteint la surface, il refroidit et forme des roches éruptives contenant des diamants. Les gisements de kimberlite, nommés ainsi après la ville de Kimberley en Afrique du Sud où ils ont été découverts pour la première fois, sont les principales sources de diamants naturels.

Le diamant remonte ainsi si rapidement à la surface qu’il garde intacte la mémoire de son état compact originel et n’a pas le temps de se transformer en son alter ego de surface, le graphite.

Les gisements secondaires

Au fil du temps les agents atmosphériques ont érodé les cheminées volcaniques de kimberlite ou lamproïte et altéré les roches superficielles, desquelles les diamants se sont détachés. Entrainés par les cours d’eau, ils se sont alors disséminés.

Durant leur chemin entre un gisement primaire et un gisement secondaire, tous les diamants mal cristallisés sont pulvérisés avant d’arriver dans les alluvions. L’opération consiste ensuite à séparer le gravier diamantifère du gravier non diamantifère. Le traitement du minerai est à peu près similaire que pour le diamant issu d’un gisement primaire, hormis l’étape du concassage puisque les diamants trouvés dans les alluvions ont déjà été séparés de la roche mère par l’érosion.

La qualité d’un diamant

La qualité des diamants dépend de 4 critères, communément appelés “Les 4C” (en anglais: color, clarity, carat, cut). En français cela correspond à: Couleur / Pureté / Poids / Taille

La couleur

Elle s’apprécie sur une échelle allant de D à Z; D étant la teinte la plus parfaitement blanche (incolore), et Z une teinte jaunâtre (sans pour autant l’être suffisamment pour être qualité de “Fancy”, qui correspond alors à une toute autre grille d’appréciation de la couleur, avec des critères distincts).

La pureté

Il s’agit ici d’identifier les inclusions éventuelles. Selon leur nombre, leur densité et leur emplacement, le diamant est plus ou moins pur. Cela s’apprécie via la nomenclature de la CIBJO suivante: Loupe Clean , VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, P1, P2. D’autres abréviations peuvent être vues (IF pour Loupe Clean, et I à la place de P), selon la nomenclature du GIA.

Le poids

Il s’agit de la masse du diamant, qui a pour unité le carat.

La taille

On apprécie ici le type de taille: brillant, ancienne, rose, etc... Ainsi que la qualité du travail de taille et de facettage réalisé par le lapidaire.

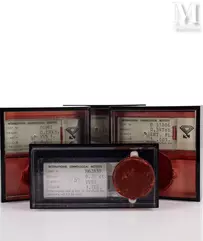

Ces critères sont appréciés par nos experts. Si le diamant présente de belles qualités, un certificat peut être réalisé par un laboratoire de gemmologie qui délivrera alors un certificat ou rapport d’analyse.

Quelques diamants célèbres

Le Hope : ce célèbre diamant bleu de 45,52 carats est entouré de mystère et de légendes. On dit qu'il porte malheur à ses propriétaires. Il a appartenu à plusieurs personnes célèbres, dont le roi Louis XIV de France, avant d'être acquis par la Smithsonian Institution à Washington, D.C.

Le Koh-i-Noor: la couronne britannique possède certains des diamants les plus célèbres au monde, dont le Koh-i-Noor, un diamant de 105,6 carats. Ce diamant a une histoire tumultueuse, ayant été possédé par plusieurs dynasties indiennes avant d'être cédé à la reine Victoria en 1849.

Le Cullinan : le plus gros diamant brut jamais découvert, pesant 3 106 carats, a été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Il a été coupé en plusieurs pierres précieuses, dont les plus grandes ornent aujourd'hui les joyaux de la couronne britannique.

Le Régent: découvert en 1698 à Golconde, en Inde du Sud, il pesait initialement 426 carats (85,2 g). Le diamant a été acquis par Thomas Pitt, alors gouverneur de Madras puis a été taillé en brillant par le joaillier londonien Harris entre 1704 et 1706, réduisant son poids à 140,5 carats (28,1 g). En 1717, il a été vendu à Philippe, duc d'Orléans et régent de France, d'où il tire son nom.

Le Régent a orné la couronne de Louis XV lors de son sacre en 1722, ainsi que celle de Louis XVI. Marie-Antoinette l'a également porté comme bijou. Pendant la Révolution française, le diamant a été volé mais retrouvé l'année suivante. Napoléon Bonaparte l'a arboré sur la garde de son épée lors de son sacre en 1804.

Aujourd'hui, le diamant le Régent est conservé au Musée du Louvre à Paris, où il est exposé depuis 1887.

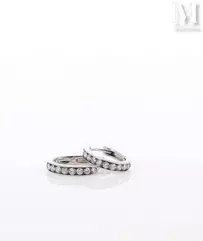

Quelques résultats en vente aux enchères

- Diamant taille émeraude de 4,52 carats, pureté SI1, couleur H - Adjugé 26 500 €

- Diamant taille coussin carré ancienne de 6,39 carats, couleur N-R, la pureté VS2 - Adjugé 25 000 €

- Diamant taille ancienne et de forme coussin de 2,58 carats, couleur D, pureté SI1 - Adjugé 20 000 €